Louis Soutter – Victor Hugo, Dessins parallèles – Corinne Rondeau

Enlarge your darkness

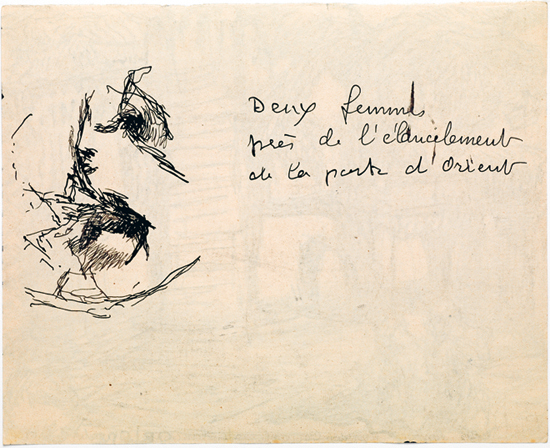

La Maison Victor Hugo présente un large éventail de dessins de l’écrivain avec ceux de Louis Soutter, cousin germain du Corbusier, classés, bon an mal an, art brut. La possibilité de voir autant de dessins à la fois est devenue chose rare, le musée veillant à leur conservation, nombre ayant été montrés dès 1903. Le titre de l’exposition est explicite, Dessins parallèles, et l’accrochage joue sur la mise en parallèle de motifs et de récits littéraires communs aux deux hommes, en diptyque, le plus souvent.

Il faut rappeler que l’écrivain pratiquait le dessin pour lui-même et un cercle d’intimes, refusant d’en offrir seulement un pour une vente de charité. Cette attitude souligne le caractère d’un homme à préserver une pratique hors de toute utilité et convention sociales. Activité à l’arrière de la construction de sa propre légende, où ses visions, « Cime du rêve sous le crâne du poète » et « Tout » qui n’en finit pas avec l’infini, semblent sorties d’une hallucination, plume et doigt plongés dans un flacon d’encre. Plutôt qu’un mot associé à la pathologie, il faut entendre hallucination comme un manière d’élargir sa conscience, et se convaincre contre les conventions une fois encore, que « personne n’est hors du rêve », c’est-à-dire hors du génie.

On est étonné dès le début de l’exposition. Généralement rien ne tient à côté d’un Hugo, comme on dit, il emporte le morceau. Plus qu’une proximité de motifs et de formes, c’est à un incroyable dialogue que se livrent les deux artistes, sans rien échanger de leur vie. S’il y a similitude, c’est dans le repli de l’intimité. L’un refusant la confusion des genres, l’autre mis sous tutelle à l’âge de 52 ans pour endettement, et placé dans un asile de vieillards jusqu’à sa mort en 1942, à l’âge de 71 ans. Soutter, premier violon de l’orchestre philarmonique de Genève, avant de claquer la porte pour divergences artistiques, avait une solide culture classique, et une formation d’ingénieur et d’architecte. Comme quoi l’enfermement guette n’importe quel esprit. Quand ce n’est pas un exil volontaire comme celui de Hugo pour Jersey après le coup d’État de Napoléon III en 1851, puis pour Guernesey, pour avoir critiqué la Reine Victoria. Mais des exils, comme des isolements choisis ou contraints, on ne saurait rien sans leur come-back. À croire que la mort fait voir plus qu’elle ne cache. En tout cas elle tire le rideau dans les deux sens, en effaçant la vie elle fait revenir l’existence. Il y a peut-être à penser qu’un exil ou un isolement, avec toute la douleur qu’ils imposent, valent pour la nécessité qu’ils produisent rétroactivement, et pour colorer à nouveaux frais la culture, façon de ne pas casser définitivement le fil du passé qui s’enroule autour du présent, à la manière du ruban au cou de l’Olympia de Leiris. Faire l’histoire à partir de ce qui est à la marge ou autour, c’est avoir l’esprit vissé à l’existence des hommes hors des opportunités sociales et mondaines.

Les dessins du « Poème de la sorcière » de Hugo, rarement montrés, relèvent d’un usage peu fréquent du trait à la plume, préférant habituellement la brume entêtante d’une tache d’encre où la lumière est suspendue aux ténèbres, et la révélation extraite de la matière. Ils troublent jusqu’à la confusion par leur ressemblance avec les traits de Soutter : qui, de l’un ou de l’autre, est le plus torturé ou peuplé des spectres de l’histoire – légende des siècles de Caïn à Quasimodo, en passant par Shakespeare –, des souvenirs de choses vues à travers la fenêtre d’une tour ou d’une maison, pendant un voyage au bord du Rhin, ou d’une rêverie héraldique jusqu’à des figures de la mort.

Impossible de sortir des marques de l’exil ou de l’isolement sans passer par des profondeurs entrelacées qui transcendent les motifs iconographiques.

Il n’est pas déplacé, comme le rappelle Gérard Audinet, directeur des Maisons de Victor Hugo, dans l’introduction du catalogue pour cette belle proposition d’exposition de Julie Borgeaud, de se souvenir qu’en 2002 Harald Szeemann avait conçu Aubes, Rêveries au bord de Victor Hugo pour la Maison de la place des Vosges. Les œuvres de Soutter avaient été alors convoquées avec celles de Wölfli, Artaud, Duchamp, Magritte, Beuys, Boltanski, Messager, Polke et d’autres encore. En 1987 à Zürich, il avait déjà organisé rapprochements et correspondances avec Victor Hugo, Phantasien in Tusche. Père des curateurs-critiques, et maître dans l’art des reliques d’un grand-père coiffeur (Grand-père, exposition conçue dans son appartement en 1974), il nous a légué un Musée des obsessions. Il ne faudrait pas oublier – l’oubli étant pire que l’exil – que la mise en scène de petites choses au fond d’un crâne (n’importe lequel) est plus précieuse qu’une généalogie. Si d’aventure on y était tout de même attaché, tirons profit du saut générationnel, comme les baroques retournèrent, en l’interprétant, à l’art de leurs grands-pères renaissants, après que les maniéristes se soient quant à eux opposés à l’âge d’or de leurs pères. Sauter pour mieux raccorder, rompre pour mieux continuer. Un saut qui dit bien tout le mal qu’il pense d’une filiation directe, obéissante ou rebelle, et de la cruauté nécessaire envers les pères, toutes générations confondues.

Exil comme obsession conduisent à des parallèles dont le sens est à resserrer. En effet, la proximité troublante de Hugo et Soutter ne cherche pas à les rendre exceptionnels ou géniaux chacun à leur façon, mais à interroger les dessous des crânes comme condition de l’expérience d’une expression, et relever le point de réticence de notre actualité : les feux de la rampe, le quart d’heure de célébrité et autres selfies. S’ils sont possédés par des visions, et leurs dessins restés à l’ombre des cimaises de leur vivant, leur puissance – aussi bien que leur absence – aura été de créer hors du regard de la société. C’est peut-être tout le génie qu’on peut réclamer à la nôtre : le retrait qui conditionne dans le temps, le dévoilement d’affinités électives, comme le démontrera plus tard la démarche paradoxale de Szeemann, autant fasciné par les processus et les actions que par le monde des musées. Les esprits célibataires ont de quoi copuler pendant des siècles, voire de renouveler leur légende après Hugo, et son idée d’une communauté des égos, « Ego Hugo ». Car le génie, si ce mot a encore un sens, n’est pas le fait d’un homme, mais d’une association de rêveurs. L’intériorité persiste dans le retrait, par un devenir radicalement extérieur. Pour appartenir à cette communauté, aucune identité n’est viable, elle est même nécessairement défaillante, conviendrait plutôt une façon de s’arranger avec la vie pour continuer de s’exprimer et d’expérimenter. C’est une communauté qui préfère le bruire au bruit. L’art des grands-pères du fond de leur tombe nous intime de nous désengager des lumières qui ne naissent point de l’obscurité, les mêmes qui la dénient. Se désengager jusqu’à se faire exclure, à s’exiler. Se désengager demande plus d’effort et de clarté dans les attitudes qu’un mot qui a trop fait recette, celui d’engagement. Pour faire remonter dans les temps futurs, les invisibles d’un temps, qui sont aussi les voyants d’un autre, il faut peut-être se mettre face à notre actualité comme devant les dessins de Hugo et Soutter : n’est-elle pas massivement celle des exclus et des exilés ? Autant dire que Dessins Parallèles est une exposition qui en dit plus sur notre temps que la dernière consécration de l’art par un prix de vente, fût-elle de charité.

Corinne Rondeau

Maison de Victor Hugo

6, place des Vosges, Paris (4e)

Louis Soutter – Victor Hugo

Dessins parallèles

jusqu’au 30 août 2015