Les Intranquilles par Corinne Rondeau – Prix Découverte 2024 Fondation Louis Roederer, Arles

Après l’Eglise des Frères Prêcheurs, « le Prix Découverte » des Rencontres internationales de la photographie d’Arles s’est installé durablement au Monoprix.

Avant cet espace Découverte, une exposition de Debi Corwall avec deux séries : Fictions nécessaires et Citoyens modèles. Cadrés avec brio des camps d’entraînement immersif pour se préparer à faire la guerre là-bas, faux-semblants de blessures mortelles à grand renfort de maquillage hollywoodien, et des figurants moyen-orientaux, des vrais. Mais au mal il faut le bien. Des images de représentations historico-héroïques de citoyens de cire du pays du Way of life, l’autre panoplie du pouvoir après l’armée. L’illusion des dioramas des musées ne sont jamais assez kitsch mais moins inquiétante que les MAGA, rassemblements conservateurs pas du tout en cire, quoi que, dans une version trumpiste de Sous le plus grand chapiteau du monde à la mode Make America Great Again. C’est sans souci qu’on identifie à plein nez le fake de ce qui est exposé. Pour ajouter du poids à l’affaire, Debi ajoute un montage de films d’action aux figures bien connues (Eastwood ou Cruise entre autres) et une voix-off qui raconte l’histoire vraie (encore une) de la peur sociale et de la crétinerie quand on a la police à ses trousses et qu’on croit que l’agent fait partie du scénario de l’entrainement militaire. Ça finit par tirer, et comme par hasard c’est un officier noir (qui n’avait pas l’uniforme) qui est tué ! On se demande pourquoi à identifier si vite ces images léchées, contrastées parfois par la couleur des cimaises, aux formats qu’il est inutile d’approcher pour comprendre, on nous colle un montage de la violence culturelle et dominante en accord avec le racisme endémique étasunien. Mais rassurons-nous désormais la police est informée des projets militaires dans l’espace public. Tout l’art (même sans finesse) de Debi Cornwall repose sur l’antienne de l’indémêlable porosité du réel/fiction. Mais une fois l’œil gavé de clichés, difficile d’y échapper, que dire d’autre ?

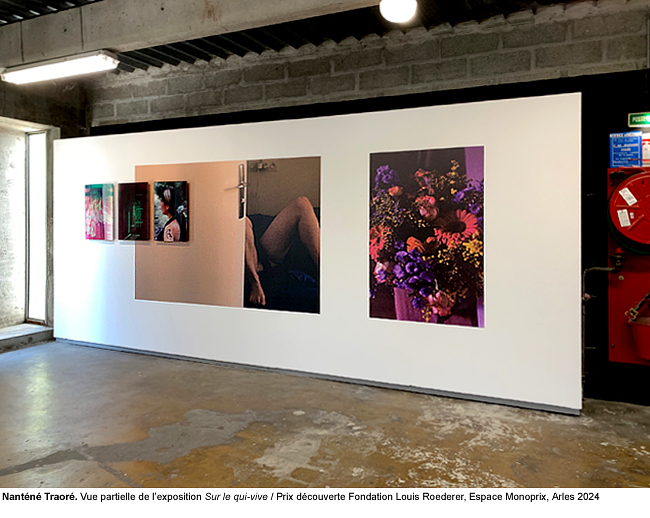

À quelques pas de là, le Prix Découverte. Il faut saluer l’excellence de l’accrochage d’Audrey Illouz à la hauteur de l’ambition : penser comme une seule et même exposition sur « le sentiment d’intranquillité diffus » de sept artistes que tout sépare formellement. C’est sous le titre Sur le qui-vive que sont réunis une génération de 23 à 37 ans et par ordre de progression dans l’exposition : Nanténé Traoré, Tshepiso Mazibuko (Prix du public), Coline Jourdan, François Bellabas (Prix du jury), Cemil Batur Gökçeer, Marilou Poncin, Matan Mittwoch.

Traoré désarçonne avec des images de pas grand-chose, laiteuses, neigeuses, d’une domesticité qui ne l’est même plus, rendant tout terriblement solitaire. C’est comme si Traoré n’avait plus de centre de gravité : ses images sont lunaires, fixent le vague, flottent. Des choses-là en désappartenance, sans possibilité de témoigner de quoi que ce soit au monde, juste une voix sans corps qui chuchoterait « je ne crois pas que je suis ici ».

Mazibuko avec son titre de désolation « croire en quelque chose qui ne viendra jamais », photographie le voisinage de sa ville au sud de Johannesburg. Des jeunes comme elle, de la génération born free (née après la fin de l’Apartheid) n’ont plus que lassitude, et regards étrangement silencieux sur des corps immobilisés, et pour toute gloire la lumière chaude du jour. Mais d’une lumière qui accuse la frustration, endigue la vitalité, quand ce n’est pas un cadrage qui coupe la tête.

Jourdan a pris un appareil photo comme un outil d’archéologue en investissant les anciennes mines d’or et d’arsenic de Salsigne (sans jeu de mots). La toxicité enfouie dans les roches, saupoudrée dans les étamines, invisible et figée dans les noirs et blancs sur la mode de traces scientifiques. Ne reste qu’un geste de prélèvement non de cueillette, un geste pour le temps qui reste.

Bellabas, le plus excessif, poussant l’IA jusqu’à la nausée, dont une vidéo dépasse tous les films de fin du monde hollywoodien par la succession de prompts générés : le monde est The blob, titre du remake Danger planétaire. Des méga-feux venus de pupilles de visages excavés ou boursoufflés qui incendient toute ligne d’horizon. Ce n’est pas un monde c’est une dévoration continue de la réalité qui aussitôt reconnue est absorbée, encore et encore. Des séries d’images dont ne comprend rien à ce qu’on voit, la reconnaissance étant impossible.

Gökçeer réexpose la pellicule deux fois déjà exposée. C’est difficile à regarder, même impossible ; difficile d’y mettre le moindre mot dessus, à croire qu’il n’y a qu’une issue imaginaire, une métaphore pour créer une image qui n’est pas dans son image : tête d’enfant en feu ; montagne dans les nuages dans un ciel d’herbes sèches.

Poncin avec trois vidéos met à l’épreuve la libido par une technologie omniprésente et des environnements asphyxiants. Un brin d’hormones sexuelles à la Cronenberg mais sans sexe, un autre d’humour noir – surtout quand on voit les visiteurs éviter la vidéo d’où émanent des râles de volupté – forment notamment la rencontre du sado-masochisme et d’un textile en peluche. Cadrages serrés, affects dénaturés jusqu’à ce qu’un écran se fonde dans une poitrine.

Mittwoch a produit quatre images suspendues dans le noir. Quatre de rouge brillant fendus par le milieu telle une entaille. C’est illusoire, pas d’espace derrière elle. C’est sa main sur l’objectif qui masque la lumière. Elle révèle l’obstruction du visible. Quant au très grand format noir qui clôt l’exposition, la vision cosmique et l’infini des étoiles est un leurre, un de plus. Celui de deux plaques de papier de verre aux grains différents : mieux vaut éviter de se prendre pour un cosmonaute, risque d’éraflure.

Voilà des artistes qui ont dépassé le rapport réel et fiction. Ils ont pris en charge que le désastre avait déjà eu lieu, que le monde est une prolifération d’images. Depuis la guerre en Syrie, nous savons que les victimes font des images et des vidéos. Nous savons aussi que toutes les tenues militaires sont équipées de caméras… pas difficile d’imaginer que la photo documentaire ne soit pas affectée par une technologie légère qui n’attend plus son photographe, parce que la guerre est toujours en direct. Mais justement quand on est noyé par toutes ces images, la plupart anonymes ou contrôlées par des pays, il ne reste plus beaucoup d’espace pour penser la réalité de l’image, et avec elle la réalité elle-même désormais coagulée, informe, perdue dans les milliards de data. La réalité nous a dépassé, dit-on… Balivernes. On aimerait bien savoir quand elle ne nous a pas dépassé ? Mais ce que ces artistes offrent, quels que soient les défauts qu’on peut trouver ici ou là, c’est une durée, une réflexivité, un retrait. En portant leur attention à ce qui a déjà eu lieu de la pollution invisible, des catastrophes, de l’IA qui gonfle le flux, des nouveaux comportements d’aliénation de la haute technologie, ils ont pris un virage à 360°. Ils bloquent en quelque sorte les habitudes visuelles et culturelles. Terminé de ressasser le réel et la fiction, terminé de montrer comme un index pointé voilà la victime, la violence, la destruction. Ils n’en font pas l’impasse non plus en embrumant le complexe de la transparence, la vision qui veut toujours voir plus et plus nettement.

Blanchi, réexposé, fragmenté, suspendu, boosté, leurré, l’espace dans lequel nous projette leurs images assume pleinement la puissance d’artifice sans en faire des tonnes. Nul désir de démontrer, d’accuser, de militer, d’imposer de significations. On ne sait plus ce qu’on voit ou presque. Il ne s’agit plus de dénoncer la guerre des images, mais de pulvériser toutes les preuves que ça va mal pour prendre le temps de la réflexion. En créant des scènes difficiles à identifier, on peut être insatisfait. Or c’est une chance d’interroger et de suspendre, au lieu d’alimenter le serpent marin numérique, de marteler qu’on arrive à la fin des temps. La réalité n’a plus rien à nous dire en image. On le voit bien à Monoprix : accepter son temps, c’est s’abstenir de signifier ; questionner la représentation au-delà de ce qu’elle montre ; radicaliser une conscience et des gestes dans le cambouis technologique. Et surtout découvrir qu’un tournant anthropologique et visuel est bien en cours dans la lassitude des êtres et des choses. Cette génération a fait le deuil du passé. Elle est courageuse.

Corinne Rondeau

Debi Cornwall

Fictions nécessaires

Citoyens modèles

Espace Monoprix – Arles

Jusqu’au 29 septembre 2024

dans le cadre de « Arles, les Rencontres de la photographie 2024 »

Prix découverte 2024 Fondation Louis Roederer

Sur le qui-vive

François Bellabas, Cemil Batur Gökçeer, Coline Jourdan, Tshepiso Mazibuko, Matan Mittwoch, Marilou Poncin, Nanténé Traoré

Espace Monoprix – Arles

Jusqu’au 29 septembre 2024

dans le cadre de « Arles, les Rencontres de la photographie 2024 »