« Le bruit du monde », Luc Delahaye au Jeu de Paume – Corinne Rondeau

Croisade contre l’oubli

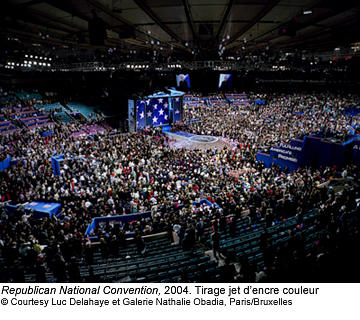

L’exposition de Luc Delahaye au Jeu de Paume couvre 24 ans de production d’images de 2001-2025. En 2001 il déclare être « artiste », abandonnant le passé de photoreporter débuté en 1980 avant de collaborer à l’Agence Magnum dès 1994. Dans l’exposition on ne trouve aucune photographie des terrains de guerre qu’il a arpentés, cadrant ses sujets frontalement. Pourtant la guerre est bien là, on y a les deux pieds dès la première salle face à ce Taliban (2001) mort dans une tranchée, entaille discrète à la gorge, même si de loin il semble dormir dans la même temporalité que le poème du Dormeur du Val de Rimbaud : d’abord un paysage vu en plan large, un trou de verdure, puis un corps inerte dans le sommeil, tout est calme et silencieux, enfin tout proche du corps « tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. »

Images traitées par ordinateur, sacrilège de la photo reportage qui doit rapporter la vérité, rien que la vérité. Mais d’une vérité frelatée comme le rappelle Susan Sontag, « photographier est par essence un acte de non-intervention », le photographe étant « complice de tout ce qui rend un sujet intéressant », la souffrance comme le malheur. Susan Meiselas ne dit pas autrement les choses de cette « prédation » de la photographie dans En première ligne témoignant du soulèvement au Nicaragua, quand elle part en urgence sur un lieu de combat. Sur le chemin elle photographie une femme au lieu de l’aider, car ce qui compte c’est la photographie à faire, rester focaliser sur les objectifs à atteindre sans porter secours. Il y a dans la prise de conscience de l’acte photographique la plus manifeste des vanités, et par effet de renversement la nôtre à rester devant nos écrans comme auparavant dans nos salons à regarder confortablement la misère du monde, le bas bruit qui ébranle les fondations de nos sens et de notre pensée. Vanité plus encore quand rapportant par le biais de la presse les témoignages visuels de ce qui se passe là-bas, rien ne change ici, seulement en connaître un peu plus, et encore ce n’est pas si sûr. Car ce qu’on apprend en fait c’est qu’une image en remplace une autre : on oublie, en devenant comme l’écrit Sontag des « junkies de l’image » qui est la « forme de la pollution la plus irrésistible ». Ce qui est ébranlé ce n’est ni plus ni moins que la mémoire sur laquelle s’est bâtie toute civilisation.

Voilà donc des images qu’on pourrait prendre pour des photographies mais elles n’en sont pas. L’usage numérique de la manipulation consiste à recomposer le monde à l’écran, et rien que pour ça les images de Luc Delahaye sont de notre temps, trafiquées. Mais pendant qu’on s’affole sur l’impact du vrai et du faux, du réel et de la fiction avec l’IA, il est bon de rappeler que les manipulations qu’elles soient mise en scène ou photomontage existent depuis l’invention de la photographie, c’est Roger Fenton pendant la guerre de Crimée (1855), c’est Gustave Le Gray et sa Grande vague de Sète (1857). Les images de Luc Delahaye ne semblent pas échapper à la conscience de la vanité, ni aux trafics toujours plus denses et rapides des flux, ni aux manipulations. Ce qui est présenté est bien un œuvre contemporain qui vit avec son époque et des spectateurs majoritairement aliénés à la pauvre division du « c’est vrai ou c’est faux ? » qui est aussi la vanité la plus médiocre de la pensée. Car la vanité des choses qui meurent sans qu’on lève le plus petit doigt, quand on en prend conscience, devient un bouleversement total. Pour cette raison, l’exposition est un éveil face au silence et au repos que l’on sent profondément s’installer en nous, comme si on était à des funérailles. Oui Sontag a encore raison lorsqu’elle dit qu’il faut « se laisser hanter par les images ». Nous n’avons en définitive aucune autre alternative qu’un geste de mémoire face à l’oubli.

Ce que Luc Delahaye appelle « image » c’est le passage de photographies à des images manipulées par logiciels composées par plusieurs vues, ou des mises en scène en faisant rejouer des souvenirs nés sur le terrain, aussi retouchées numériquement. Ainsi faut-il convenir qu’il y a une source commune à ce que nous voyons : l’image est avant tout un document pris sur le réel. Mais qu’est-ce que le réel sinon une diversité de formes disséminées dans laquelle se déploie la vie ? La diversité est protéiforme, cruelle, contradictoire, irrationnelle… Le réel est partout à la manière de What’s going on (2025), centaines d’images de presse photographiées au grain tramé au format A4. Avec le réel on n’a pas d’autres choix que de collecter ses événements, telle l’installation qui en est la récolte. Les images de Luc Delahaye font peser dans le silence de cathédrale de l’exposition notre sourde inquiétude contemporaine. L’artiste se mesure comme il se doit frontalement, durement, solitairement au réel, quand la manipulation numérique, à la mesure d’un legs, offre une vision lacunaire de l’événement (je ne répondrai jamais à ce qui s’est passé !) et se retourne comme une main offerte, un événement du regard (que puis-je sentir, penser, vivre ?).

Face à un écran, Luc Delahaye applique à ses photographies venues du réel un geste, car le repos de l’image n’empêche pas l’insomnie de l’homme. Il y a chez lui un souci à la Pascal : « Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là ». Pas dormir… pour faire un geste qui est la possibilité de vivre malgré l’inquiétude. C’est la raison pour laquelle il en appelle à la peinture, à la mise en scène, dans des formats panoramiques qui ne sont pas des façons de rappeler le sublime des paysages romantiques mais comment élargir dans l’image le champ du réel. Le panoramique c’est une façon de trouver le maximum d’espace et de distance pour ne pas se contenter d’être dans le champ d’une vision bornée par un cadre, surtout lorsqu’on a conscience de la vanité qui ne répète qu’une chose : le réel reste toujours au seuil de la porte. Intouchable, il est l’ironie du destin. Le repos qu’on perçoit est un faux repos, davantage le souci d’un corps qu’on porte comme une déposition en peinture — une mémoire de la vie —, tel Musenyi (2004), un autre Enterrement à Ornans de Courbet au même ciel gris et lourd. Or ce qu’apporte de plus Luc Delahaye, c’est un souffle nouveau de ce que nous croyons connaître, un vivre dans sa sensibilité, ce que démontre l’exposition avec une précision radicale, notamment au rez-de-chaussée du Jeu de Paume : la vérité dégagée du reportage, c’est-à-dire de l’histoire, est une vérité transcendée. Alors qu’est-ce qui les différencie de la contamination de l’IA ? La réponse immédiate serait la source réelle documentaire, mais la vraie et fragile réponse est bien la mémoire. Cela se voit à l’attitude des spectateurs qui viennent scruter l’image panoramique et sa perfection visuelle : où se trouve la couture ? Or ce que démontre Luc Delahaye ce n’est pas l’affolement de la disparition de la couture du réel, c’est le cœur même de son geste : la mémoire est sans couture elle aussi. Chaque nouveau souvenir fait avec de la mémoire est neuf. Et si on avait l’appareillage pour voir ce qu’on a dans la tête, on serait confronté à la même chose que ces images : on n’y voit rien de la combinatoire. Alors l’évidence nous tombe dessus comme une enclume : l’alternative possible est de retrouver la mémoire de nos images individuelles ou collectives. Voilà où la différence se joue entre l’hystérie qui nous saisit face à l’engouement de l’IA et les images de déposition de Luc Delahaye, les unes passent dans l’oubli et nous avec ; les autres en appellent à l’inquiétude qui porte le nom d’humanité. Mais elles ont aussi un second nom : poésie. Elle est la conquête la plus ardue, celle du silence intérieur qui en terme prosaïque devient « souviens-toi » qui est l’autre formule de la vanité, autant que l’insomnie pascalienne. Il n’y a pas pire cécité que voir dans la lumière. Le réel c’est ce qui obscurcit la clarté illusoire de l’état du monde qu’il aille bien ou mal. Or il faut choisir entre deux dimensions et Luc Delahaye a choisi en 2001 : soit le balancier de temps répète et c’est la mort qui s’installe, soit c’est la création est c’est la vie qui se manifeste.

En définitive, Luc Delahaye éduque le regard, un peu comme le fait la Forensic Architecture de Eyal Weizman : la vérité n’advient que fragmentairement, l’événement étant impossible à saisir. Passer du photoreportage à l’éducation c’est passer d’une frontalité, un mur d’oubli, à une frontalité qui produit une suspension de toutes nos facultés qui, se faisant, bouleverse notre manière d’être face au monde. La base de la poésie est toujours du réel, sans lequel un poème n’existe pas. Mais la poésie c’est changer simplement la vision de degré. C’est ce que font les images du Bruit du monde, elles s’affranchissent de nos déterminations, et de l’espace saturé des images de l’oubli, de l’argent comptant. On peut bien s’y coller le nez dessus, on se le cassera par peur de se faire avoir. C’est la grande force de cette exposition qui nous met sous les yeux des images documentaires extraites de réseaux sociaux et autres captures photographiques où la mort ne cesse de mettre à terre, de saigner, de défigurer mais ces images sont floues. Il ne faut pas chercher à faire la mise au point, car voir l’effet de la mort violente à quoi cela sert-il sinon à se repaître qu’on ne l’est pas soi-même tout en oubliant d’être vivant ? Les images nettes à faire pleurer, telle la mise en scène de Father and Daughter (2013) où une petite fille tend une timbale de fer pour que son père revenu de la mine se désaltère, sont une convocation à regarder. Là un espace entre eux, un arrêt de temps, ce n’est plus une distance entre deux corps. Le souvenir de ce geste pour Luc Delahaye, qui revient en Inde pour leur faire rejouer la scène, ouvre l’espace par la simplicité d’un don dans une situation de misère humaine pour comprendre ce qu’est un geste. Il ouvre l’entre-deux des corps, fait fleurir un mystère, comme l’espace entre deux pétales de fleurs, la trace de mots sur un pare-brise sale, l’espace exact pour mettre du langage dans le silence intérieur, pour qu’on se parle, et s’entende. Là est le souci de la paix dans un monde en guerre, là l’inquiétude de l’oubli dans un monde qui ne doit pas étancher sa soif de mémoire.

Corinne Rondeau

Jeu de Paume – Paris

Le bruit du monde

Luc Delahaye

10 octobre 2025 – 4 janvier 2023