Festival Montpellier Danse 2017, réflexions bigarrées et en vrac – Jean-Paul Guarino

A croire que les averses de début de semaine ont tout déréglé.

Mercredi

Qu’est-ce qu’ils étaient bavards ces trois brésiliens ; même dans leurs silences, ils m’ont saoulé.

Jeudi

Et ces femmes, pas jolies, et cette argentine, elles m’ont fait peur. La pianiste aussi était folle, non ? Vraiment pas de bol avec l’Argentine.

J’aime bien ne pas savoir à l’avance ce que je vais voir. Ce qui est embêtant, c’est quand, en fin de spectacle, je ne le sais toujours pas.

Puis vint Marlene Monteiro Freitas et ses « Bacchantes » alors que cette fois-ci j’expérimentais le deuxième balcon, loge 19 précisément, ou l’Opéra Comédie version Vu du ciel.

C’est beau, mais je n’y suis pas. Comme avec Yann Arthus Bertrand, je ne suis pas loin, c’est pire, c’est loin de moi.

Ce n’est pas rien que de se demander « d’où » on regarde.

Vu d’en haut, en bas tout semble écrit, très ordonné. 13 personnes, pas moins, sur un plateau à gradins ; on pense à la pharaonique Saqqarah, à l’art étrusque aussi. Pourtant on est supposé être parti de Grèce, mais de bien avant en fait, peut-être même de la Haute archaïque, du plus profond donc.

Mais c’est en bas, les pieds sur terre, sur la moquette et même dans la gadoue s’il le fallait, que l’on veut évoluer, respirer, vivre. Frustration de ne pas en être.

De loin, on assiste à une fantaisie opératique faite de citations musicales parodiques telle la partition du Carnaval des animaux et chorégraphiquement construite, en miroir de son Boléro de final : séquences rythmiques analogues et répétées sur lesquelles viennent se greffer des variations mélodiques et gestuelles elles-mêmes redites. Oui, on peut dire « on a compris et c’est toujours la même chose », ou penser que l’aspect destructeur des principes constitutifs de la partition classique – harmonie, structure, découpage – pouvait signifier, comme l’avait analysé Lévi-Strauss, que plus rien n’avait d’importance.

Autrement dit, la lignée respectueuse d’une histoire de l’écriture contre la force du décloisonnement des champs artistiques pensé comme anarchie définitive. Ni l’on déplore, ni on s’en réjouit ; on acte.

Pour dédramatiser, 2 salles, 2 ambiances, comme le dit Baba. Mais la Freitas l’emporta, et haut la main, ce soir-là. A croire que les cuivres crachèrent du poppers pour euphoriser ainsi une bonne partie de la salle.

Antithèse dès le lendemain, et, après la pluie, il faisait frisquet à la météo de la création dû à une zone dépressionnaire sur la scène de l’Agora où écrire pour écrire ne glorifie pas l’écriture même si la dynamique de chaque entrée de pièce d’Emanuel Gat pouvait laisser espérer démenti avant que de vite déchanter et décrocher, même si un duo néoromantique nous réchauffa un poil. C’est écrit, c’est sûr. Quand et pourquoi ? Que disent ces formes ? Ne pouvant décrypter la technique et son sens, l’usage de l’esthétique pouvait induire une idée de l’intemporalité à moins qu’il ne s’agisse d’un temps figé.

Bien pire encore au Corum le lendemain soir pour les kitscheries canadiennes où le désir de grotesque échoua en radeau rocococaca de coiffeur-visagiste.

Plus grave, flash-back la semaine dernière et il y a 17 ans. Dans la même salle en 2000 et face au même spectacle, les gens se levaient pour faire standing ovation au travail de Lucinda Childs, cette année, notamment au balcon et en cours de représentation, c’était, pour nombre d’entre eux, pour en partir.

On aimerait qu’il y ait un responsable. La situation – bien dégradée en près de deux décennies – est plus grave qu’il n’y paraît. La responsabilité est à partager par tous et personne n’osera fournir réponse manichéenne.

Autrefois l’art ne répondait pas à des demandes. Le « grand public » veut se distraire ou comprendre. Si le divertissement remplit les salles de spectacle, à l’image du divertimento où l’on entend plus que l’on écoute, au musée on propose de lire et de voir plus que de regarder.

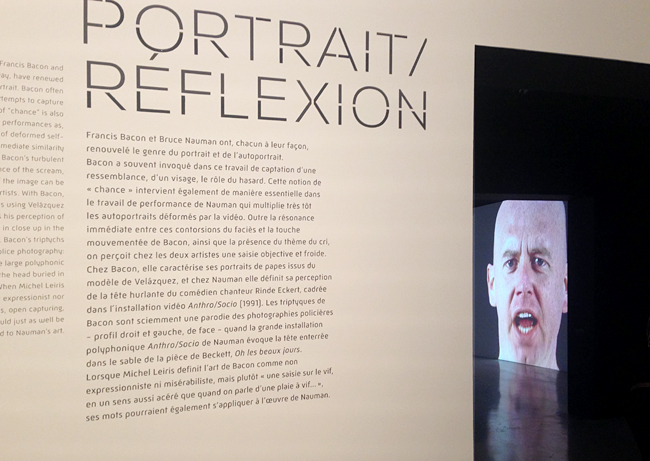

Au musée Fabre, musée des beaux-arts de Montpellier, est annoncé un face à face Bacon/Nauman qui s’avère être plutôt un côte à côte tant les 2 artistes n’ont rien à se dire même si, pour qui se rassure de parallèles et dialogues, on peut bien leur faire faire ou faire dire tout ce que l’on veut ; les œuvres, fortes, de l’un comme de l’autre, peuvent résister à tout, même à qui veut faire exposition plutôt que de présenter au mieux le travail de l’un ou de l’autre. Ici donc 1 salle mais 2 artistes et 2 ambiances.

L’un peint et pratique la chair alors que l’autre travaille le corps ; l’un est irlandais, l’autre américain ; l’un est peintre c’est vrai et s’inscrit donc dans une histoire au moins doublement millénaire de l’apparition de l’image alors que l’autre est héritier de la rupture duchampienne du siècle dernier ; l’un est réactionnaire à son époque et pour se démarquer de la peinture contemporaine américaine concurrente, sans cadre ou a minima dans une caisse dite américaine, elle-aussi, impose la brillance d’une vitre à la matité de la pâte sèche de son huile et un cadre d’or pour resacraliser un medium qu’il estime dévoyé alors que l’autre est tout simplement et pleinement américain, obligatoirement pionnier et acteur du monde Nouveau.

On peut passer outre tout cela et voir.

Là encore, comme face aux problématiques que peut soulever le travail de Freitas, deux options d’état pour le spectateur, témoin ou actant : face à la peinture de Francis Bacon, regarder ; dans l’espace augmenté de la sculpture de Bruce Nauman, être. Cette seconde position – d’occupation d’espace – est une proposition contemporaine et cela est semble-t-il étranger à la commissaire, conservatrice, elle, des collections modernes (du Centre Pompidou), diminuant l’espace nécessaire aux sculptures et les réduisant en objets que l’on contemple donc, plutôt que de pouvoir les expérimenter et s’y mesurer.

Encore aussi, si l’un est enterré, l’autre est bien vivant alors que sa pièce la plus récente montrée date de plus de 25 ans et pour en venir aux nombre de pièces exposées – bon nombre de tableaux et près d’une vingtaine de l’américain – souvenons-nous, qu’en 2015, à la Fondation Cartier à Paris, sur une superficie plus grande que l’entier plateau temporaire du musée Fabre, étaient présentées seulement 5 pièces de Nauman dont une sonore, chacune jouissant ainsi de son plein espace indispensable et nous, spectateur, tout autant. (voir : Exposition Bruce Nauman à la Fondation Cartier, Paris)

Pour penser encore une des problématiques – que l’on retrouve dans tous les musées – liées au public et à la « tyrannie de la majorité », on comprend que ce dernier veuille « comprendre », puisque le parcours, cloisonné en séquences, est jalonné de titres et d’explications.

Il lit, avant de regarder, les notices prémâchant l’objet de l’art, désamorçant toute rencontre sensible directe et, nommant tout, nous éloignant de l’innommable.

De quoi immuniser tout Stendhal de son syndrome.

Pour terminer la semaine, boucler la boucle et revenir vers le Brésil, on aurait aimé encenser la pièce de Marcelo Evelin donnée ce dimanche soir à hTh, là même où on put s’enthousiasmer pour son « Matadouro » en 2014.

Cette année, « Demolition Incorporada / Dança Doente (Danse Malade) ».

C’est pas mal. Et c’est pas bien. C’est pas possible !

On voit la contamination, le combat de chacun, l’espoir en des forces ignorées jusqu’à un exorcisme contre-nature. On voit aussi l’aspiration à une naissance de mouvements et l’apparition de gestes. On revoit tout ce qui nous échappait et qui finit par s’imposer. On voit aussi la justesse des lumières combinée à une invitation à partager ensemble une nouvelle temporalité.

On connaissait l’engagement politique de Evelin, qui peut conduire à la juste révolte mais à l’aveuglement aussi. Ici le désir de dire et la volonté d’affirmer agissent dans ce dernier sens, augmenté même d’un arrière-gout de moraline perçue autoritaire. Il ne travaille pas pour lui mais pour le public, nous disait-il. Pardonnez-nous mais parmi ce public, si certains n’accèdent pas à la communion collective proposée ou s’ils estiment ne pas avoir à expier quelque faute, après avoir suivi la cérémonie tout du long, la scène ultime peut leur apparaître véritable torture.

What a week ! Heureusement qu’il y a eu Marlene. Certains y trouvèrent des longueurs ; ben, moi, j’en reprendrais bien encore un peu.

Jean-Paul Guarino