Espace Honegger à Pompidou – Corinne Rondeau

Pour Nadja

De loin, j’entendais Gottfried Honegger appuyant ses 98 ans sur sa canne. Naissance à Zurich, l’enfance chez la grand-mère, coincée pendant des mois par deux mètres de neige dans les montagnes du canton des Grisons, l’Engadine. Des odeurs de mélèzes et de foin devaient aussi traîner dans un coin de sa tête. Il parlait des pulls qu’on tricotait avec art, des plafonds qu’on sculptait. Isolement était le mot, je crois. Alors que je perdais sa voix sur cette anecdote, je me retrouvais nez-à nez avec un format carré rouge Cercle et Carré 2 (1961-1962) — un demi-cercle composé de carrés contenu dans un carré lui-même dans une large bordure carrée d’un rouge plus profond. Je voyais le relief. Je veux dire que le plafond qu’il extrayait de sa mémoire se rejouait devant mes yeux comme si la surface avait basculé de 90° sur la cimaise de Pompidou. Le souvenir bien affûté, passeur de visions d’hiver à la ferme et de murs sur lesquels on « n’accroche pas » l’art. Très tôt, l’idée que l’art ne s’accroche pas partout, ni n’importe comment. Façon de se dégager de la matérialité propre des murs, de reconnaître celle des œuvres, et d’éviter le divertissement du regard. Il faut savoir apprécier la superposition de deux espaces pour les voir s’unir, se concentrer sur la nécessité de leur rencontre.

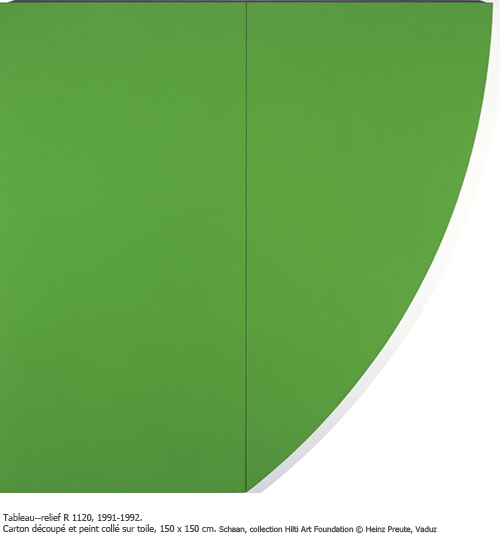

Il voulait être cycliste. Son père le voyait mécano pour gagner de l’argent. Sa mère avec un noble métier, étalagiste. « Je le suis devenu » dans les années 1960, après avoir été graphiste publicitaire. Pour l’essentiel à Pompidou, l’art concret élémentaire et non narratif de Honegger est composé de Tableaux-reliefs. Les formats sont verticaux de 120 à 300 cm. Acrylique et huile sur carton découpé et collé sur toile, de formes géométriques carrées ou rectangulaires. Ils sont aussi réels qu’un toit d’ardoise à la mine de graphite, qu’un mur de brique, ou un tablier de cuir d’un brun-rouge, ou un vitrail monochrome bleu ici, jaune là. Rien de contemplatif ni de sentimental. Les lignes qui séparent chaque forme découpée-collée créent des nervures qui accrochent la lumière ordonnant la variation des tonalités monochromes.

Art concret. Pour s’en convaincre davantage, dix sculptures prêtées par l’Espace d’Art Concret de Mouans-Sartoux, qui accueillent la donation de la collection Albers-Honegger, Pliage de 2003-2004. Volumes en aluminium peint en blanc, eux aussi à la verticale, placés en allée, cinq de chaque côté. Ils ouvrent sur le Tableau-relief P 757 A (1975-1976). Si ce n’est pas pour signifier qu’ils ouvrent de l’espace, c’est qu’on est tombés dans le panneau de la symétrie. Lorsqu’on distingue la variété des découpes, on conçoit la simplicité du geste : prendre un plan, découper courbes et droites, plier dans l’axe opposé à la découpe. Les sculptures ne cessent de s’ouvrir de l’intérieur. D’habitude on tourne autour des sculptures, ici c’est comme si on était tenu d’avoir l’œil sur la pliure et d’y suivre une main, sans brutalité ni provocation, déployer le plan pour en faire un volume. Drôle d’affaire cette sculpture, une des choses les plus difficiles qui soit : donner une forme à l’esprit. Cylindre, angle, rythme, l’esprit dehors de Honegger fait des trous dans la surface, événement concret pris sur le fait. Pas mystérieuse, mais éclairante cette expérience de l’espace — faite par un manuel : « Un manuel qui colle, qui coupe, qui ponce, qui peint » qui demande s’il est peintre — dont la méthode se constituera d’une combinaison de programmation et de hasard. Mais ce n’est pas le doute d’être peintre qui conduit à penser que Honegger est passé à la sculpture. Car ce qu’il cherche à voir, c’est une vision de l’espace. En 1992, il crée Tableau-relief R 1120. Quand on le découvre, disons plutôt quand il vous saute aux yeux, on pense à Ellworth Kelly. Le vert détone, et la courbe du bord droit éveille une curiosité : y a un intrus dans l’espace. Or ce n’est pas le tableau qui est l’intrus, mais l’interruption faite courbe. Interrompre quoi ? En fait d’interrompre, elle ouvre sur le mur comme si la courbe était la trace d’une révérence, un retrait du tableau. Un peu comme on tire un rideau. La scène de l’espace se faisant en abord du tableau à la cimaise.

J’écoute à nouveau Honegger : « En 1992, avec ce tableau (le vert) je ne comprenais pas pourquoi j’avais fait cela, aujourd’hui, je sais, … je faisais un trou ». Curieux mot, pour le moins. Et pourquoi faire un trou ? De la même manière, pourquoi plier un plan pour le transformer en volume, ou pourquoi ces dernières œuvres de 2013 en aluminium peintes ouvertes sur la cimaise ? « Pour qu’il y ait le tableau et le mur ensemble ». Alors que je m’éloignais, je l’entendis conclure « … l’art appartient au peuple ». Curieux encore, si on ne veut pas que la phrase retombe comme un soufflet de démocratisation. Attaché à l’éducation, Honegger répond à la question qu’il pose dans L’art et les enfants : « que faire contre l’ennui ? » « Ne rien faire du tout ». Pour empêcher le divertissement comme il le fait lui-même, et attendre que le jeu prenne le pouvoir. Si isolé par la neige, les murs de la ferme lui ont appris à regarder, et plus tard à jouer à faire des trous dans l’aluminium, gageons qu’il donne aux cimaises la liberté d’être de l’art là où il n’y a que des murs. Le jeu est l’espace de l’art. « Celui qui ne joue pas, perd sa liberté ».

Le trou, cette union que le langage fait naître dans le et, est un agencement d’espaces a priori incompatibles. Trouer le tableau, c’est trouer le regard : ce qui est hors le tableau est le tableau. Il y a plus de lumière mais non dans le tableau. Un peu comme Goethe lançait ses dernières paroles : « Lumière, plus de lumière ». Il en faut du temps, toute une vie, pour faire naître d’un principe élémentaire la nécessité d’une rencontre. L’œuvre d’Honegger pourrait bien avoir trouver la formule qui la résume : « Espace, plus d’espace. »

Corinne Rondeau

![]()

Centre Pompidou – Paris

GOTTFRIED HONEGGER

24 juin – 15 septembre 2015

Galerie du musée – niveau 4