A GUY SITTING ON HIS PATIO KEPT THE KEY TO THE LIGHT – Corinne Rondeau

En apprenant la mort de Bob Wilson me revient en mémoire sa paire de Santiag aux abords d’un lit deux places, aux draps blancs mis au carré, pour l’exposition Living Rooms à la Salle de la Chapelle du Louvre en 2013. Je vois les bottes du texan couleur violet bleuté, brillantes. Mon souvenir a gardé la complémentaire bleue de leur patine d’or. Elles avaient la position d’un homme qui peut partir ou s’arrêter à tout instant. Pourtant l’absence renforcée par la ronde des choses accumulées, accrochées jusqu’au plafond, attendaient de taper un œil comme on tape l’épaule de quelqu’un : « eh toi ! prends le temps de contempler immobile chaque chose, une fois cela fait, associe toutes tes contemplations isolées, puis une chose après l’autre… » vient l’hallucination, vaste fenêtre ouverte sur une scène de lumière intense comme celle de l’aube ou du crépuscule, avec leurs lentes variations de bleu-gris qui s’élèvent, jour, ou de rouge-orangée s’éclipsent, nuit.

Je me rappelle de Michel Piccoli sur la scène de Bobigny en 1997. Un son est entré dans ma tête. Le genre de bruit qui pousse la voûte crânienne à faire exploser les sutures naturelles. C’était le son d’une tondeuse qu’il avait collée sur son crâne chauve. Une blonde platine se déplaçait comme un spectre avec un accent américain certain, c’était Lucinda Childs. Inconnue au bataillon avant que je ne la rencontre en 2012 à Montpellier pour la reprise mondiale d’Einstein on the Beach. Je devais revoir l’opéra quatre fois, sans que je ne me lève de mon siège pendant les plus de quatre heures de représentation. Hallucinant, Wilson est aussi le nom d’une dose d’opium qui ralentit les fonctions vitales pour dégager l’esprit et entrer en hypnose. Piccoli et Childs ensemble et séparés sur scène se tournaient autour s’approchant parfois pour La maladie de la mort de Duras. Je voulais entendre les mots du roman sur scène, et je n’ai qu’un son de tondeuse pour tout souvenir. J’en suis venue à imaginer qu’il est celui que fait la mort quand elle s’approche trop près.

1993, Orlando à l’Odéon. Cette fois-ci je voulais voir Isabelle Huppert sur scène, et la naïve idée de comprendre le roman de Virginia Woolf que je n’ai lu que bien plus tard. Je voyais ce corps frêle découpé sur l’immense scène et ses mains qui semblaient trancher l’espace tel vol furtif d’oiseaux, indépendantes de tout corps. Assise sur un escalier de quelques marches en profil de bas-relief hellénique, ou sautillante comme une gosse, ce qui me permettait de la voir par intermittence du parterre où je me trouvais, les spectateurs devant gênant la plénitude de l’horizontalité. Finalement Huppert-Orlando est devenu une sorte de hoquet image-hic-son / yeux-hic-oreilles, sans doute la meilleure façon de connaître le béaba du metteur en scène : ce que je ne vois pas je l’entends, ce que je n’entends pas, se voit.

Quand sous hypnose ou en hallucination, on entre dans la matière Wilson, c’est le rideau d’une joie qui se lève : on n’a pas besoin d’explication pour percevoir, si peu ou intensément soit-il, juste éprouver des rapports comme dans la mélodie des choses de Rilke : « il faut décortiquer le tumulte grondant de la mer et en extraire le rythme bruyant des vagues, et avoir, de l’embrouillamini de la conversation, démêlé la ligne vivante qui porte les autres. Il faut disposer côte à côte les couleurs pures pour apprendre à connaître leurs contrastes et leurs affinités. Il faut avoir oublié le beaucoup, pour l’amour de l’important. » Le reste peut bien nous échapper.

En 2013, toujours dans le cadre du Festival d’Automne, The Old Woman au Théâtre de la Ville avec deux bonhommes d’une vitalité débridée et sautillante d’enfants, Mikhail Baryshnikov et Willem Dafoe. Et puis Lecture on Nothing de John Cage à l’auditorium du Louvre. Dans la file d’attente, la voix de Laure Adler se demandait pourquoi « Bob » avait décidé de travailler avec Lady Gaga ? Wilson allongé dans un petit lit blanc, en pyjama blanc, grimé de blanc, entouré d’une foule de lais de papier blanc à l’écriture manuscrite en capitales noires. Et peut-être le souvenir m’illusionne-t-il encore, mais je vois des feuilles qui volent au sol, lui assis à un petit bureau. C’était un fatras sans nom. Rien, je n’ai rien compris encore une fois, mais avec toutes ces feuilles par terre, je suis allée acheter Silence de Cage, vu l’invention du compositeur en noir et blanc sur les pages, ce qui a formé ma préférence pour les compositeurs plutôt que pour les graphistes.

Deux ans plutôt je l’avais (pas) vu au théâtre de l’Athénée jouer La dernière bande [Krapp’s Last Tape] de Beckett : j’étais de côté, au premier balcon d’une salle en forme de fer à cheval, autant dire qu’après le coup de tonnerre du début de la pièce, j’ai laissé la bande se vider sans moi. Il était absurde d’assister à une pièce dont le dramaturge avait conçu une idée de la scène comme une horizontalité parfaitement dégagée.

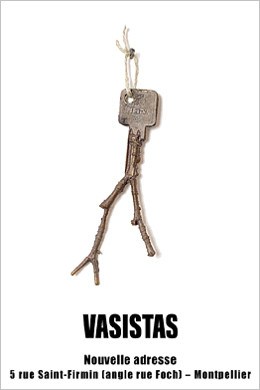

Jamais rien ne tient sur l’eau, dans les airs, ou sur scène, telle Lady Gaga méconnaissable à chacune de ses apparitions. Et pourtant reste une présence immobile vibrante, une main qui tranche l’espace, une tache de lumière entêtante se déplaçant larghissimo, et une chose exposée dans Living Rooms : le gant d’un enfant ramassé par Wilson dans une rue de New York. Dans la solitude de cette petite chose ici, Rosebud wilsonien, il y a la clé des mises en scène, merveilleuses et rêveuses, dont on ne saura jamais ce qu’elles ouvrent.

Corinne Rondeau

le 2 août 2025 au réveil