Une superbe soirée avec Forsythe, un délicieux moment avec Dag Jeanneret et un temps long avec Freitas – Montpellier Danse et Printemps des Comédiens 18, suite

Mardi 26 juin, au Printemps des Comédiens à Montpellier pour ce que l’on appelle une petite forme ; le plaisir n’en sera pas minime pour autant, bien au contraire.

Un beau trio – 2 femmes et 1 homme, Valérie Mréjen l’auteure, Stéphanie Marc la comédienne et Dag Jeanneret le metteur en scène – et ce qui les réunit, « Mon grand-père », l’écrit, au bénéfice de l’expérience qui nous est proposée soit l’art de nous faire voir. Le titre complet, il dit déjà beaucoup :

MON GRAND-PÈRE partait tous les ans en Italie d’où il envoyait une carte postale adressée à notre chienne. Point à la ligne.

Les courtes strophes s’enchaînent, l’incongruité des événements aussi, dévoilant, de l’absurdité à la plus grande des douleurs, tous les sentiments qui peuvent accoucher en famille. Ainsi le petit rien des plus cocasses suit le plus grand des drames, la broutille, la pire des perfidies, ce tout dans une commune tonalité, celle de l’implacable quotidien.

« L’énumération est la forme même de la synthèse », écrivait Proust dans une correspondance. Si l’écriture de Valérie Mréjen structure une litanie cérémoniale, Stéphanie Marc sait dire et chantonner, ça tombe bien, Dag Jeanneret sait diriger. Alors tout doit être dit, ce qui refait surface et apparaît aisément comme ce qui est plus secret, voire tabou, enfoui, et qu’il faut déterrer. Tout sera dévoilé puisque déballé, les mots, les moments, les événements, les objets et bibelots aussi, jusqu’aux chansonnettes comme des airs de famille.

Tout en égrenant douceurs et monstruosités, Valérie dispose assiettes et couverts sur une table dos à un petit pan de mur bleu en décor. L’égrènement même dévoile et éclaire les émotions.

Cela a été écrit cent fois, Vermeer ne peint ni les choses ni les êtres mais la lumière sur les choses et les êtres. Le petit pan de mur bleu est bribe d’un réel à reconstruire et évocation d’intimité ouverte et recluse à la fois pour La Diseuse.

Tout semble avoir été dit et la table est enfin dressée. Mais pour qui ? d’éventuels revenants puisque s’il est question d’une époque tout du long, il est aussi affaire de temps et pour peut-être ainsi compléter les dires et enterrer regrets et remords.

Familles, je vous aime, définitivement, toute maladresse comprise.

Ce travail raffiné, qui méritait un écrin plutôt que cette arrière-salle du théâtre d’Ô, sera donné ce mois de juillet à l’Artéphile à Avignon.

Jeudi 28 juin, 22 heures pile à l’Agora, le temps du warm-up – l’échauffement des interprètes – avant le début de, le début de quoi ?

Y’en a 17. Si Marlene Monteiro Freitas n’était pas parmi nous ce jeudi soir, elle n’en était pas pour autant terriblement présente. Je dirais même mieux, sur l’aire de jeu délimité de la scène, y’en a 17.

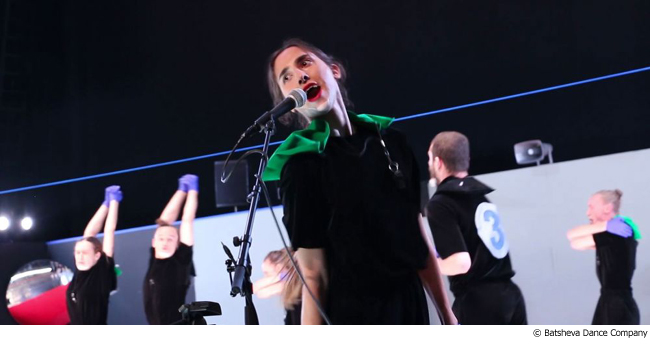

Tous gantés violet, ballerines et chaussettes blanches, tee-shirt et short long noirs, repose-cou vert en guise d’épaulettes, sifflet en tour de cou, lèvres puissamment rougies et même numéro de dossard. Plus qu’une équipe, voilà un petit bataillon de clones et 17 Marlene, ça fait beaucoup.

Au-delà du masque et du grotesque, chers à Marlene Freitas, fascinée limite traumatisée par les carnavals de sa jeunesse cap-verdienne, au-delà de l’habillage sportif que nécessite chacun de ses combats, la gestuelle et les déplacements syncopés, qui sont les siens, travestirent les danseurs de la Batsheva en dociles marionnettes et le spectacle en petit guignol. Au mieux on a pu voir un contrat rempli, Freitas sachant faire décor, sachant aussi composer et faire vivre un espace, de quoi occuper les danseurs, consciencieux, d’Ohad Naharin à qui il aura été demandé d’exprimer leur qualité d’auteur et tous, consciencieusement encore, s’investiront mais tous d’une égale honnête intensité, le tout sans contraste donc et sans que « la chose » n’apparaisse ou se détruise au moins.

Il finit comment ce workshop ? me souviens déjà plus. Assurément, fin de partie sans vainqueur ni victoire.

Vraie soirée du samedi, ce 30 juin à L’Opéra Berlioz du Corum avec La Compañia Nacional de Danza d’Espagne sous la direction de José Carlos Martinez.

Le classicisme est un style vivant et non figé, puisqu’il faut le rappeler. Celui de Forsythe, nourri des qualités postmodernes et des problématiques plastiques de la fin XXe, s’en trouve magnifié ; les 3 pièces présentées pour « Une soirée avec Forsythe » nous en foudroient.

Pour début, « The Vertiginoius Thrill of Exactitude », de 1996, pièce la plus technique.

Comment ça entre, ça sort, ça s’unit, ça se sépare, ça se recompose et comment ça nous atomise. Sur du Schubert et avec force maestria. Un exploit tel une apnée de 15 minutes !

S’en suit, sur du Bach, « Artifact Suite », datant de 1984. 36 danseurs sur le plateau. Tous, éléments disciplinés, dans tous les sens du terme, au service des idées, réelles et fantasmées, de ce qui fait corps de ballet. Tout est fait pour nous bouleverser et c’est dans la plus parfaite pénombre que l’on verra au mieux les corps. Bouleversant !

Après entracte, sera donné « Enemy in the Figure », créé en 1989, basé pour une grande part sur l’improvisation et donc la créativité des danseurs et, à ce jour, considéré comme un chef-d’œuvre.

La lumière, des plus simples – un projecteur dirigé par les danseurs – composera les plus sophistiquées et somptueuses images, produisant une palette de contrastes du plus subtil au plus violent sur ou avec les corps électrisés des interprètes. Elle révélera des plans saisissants de projection comme de représentation, animant même une 4e dimension, celle dédiée au temps pour des figures dansantes jusque-là impensables telles les particules d’une mécanique ondulatoire.

Heula ce travail ! disait la Touchard de Sylvie Joly, puisque tous les ans je la cite.

Jean-Paul Guarino